為了解非物質文化遺產的傳承脈絡與發(fā)展現(xiàn)狀�,探索非遺文化與地方經濟的融合發(fā)展之道���,長安大學外國語學院“尋跡非遺·筑力振興”暑期社會實踐隊于7月16日至7月22日赴陜西寶雞�、甘肅蘭州兩地,開展為期7天的社會實踐活動。

秦風古韻傳千載�����,寶地非遺映萬彩�。16日至19日,實踐隊員們先后前往寶雞市鳳翔區(qū)文化館���、六營村和陜西西鳳酒廠集團有限公司進行參觀。通過交流采訪�、實踐體驗等方式��,實踐隊員們對鳳翔當?shù)胤沁z技藝的基本概況、傳承發(fā)展以及傳播途徑等有了更進一步的了解�。近年來�����,鳳翔積極探索非遺技藝的傳播新途徑�,以文創(chuàng)產品、文旅融合���、品牌合作等形式為依托,實現(xiàn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化����、創(chuàng)新性發(fā)展����。這些創(chuàng)新舉措不僅擴大了當?shù)胤沁z文化的影響力�����,為非遺技藝開辟了更為廣闊的發(fā)展前景���,展現(xiàn)了它們在現(xiàn)代化與國際化進程中的全新機遇����,同時也促進了地方經濟發(fā)展��,提高了人民的生活質量和生活水平��。

鳳翔區(qū)文化館館長呂忠強向實踐隊員介紹非遺展品

邰偉偉老師講解并展示木版年畫制作過程

絲路重鎮(zhèn)歷久彌新,黃河之濱尋跡非遺�。20日至22日����,實踐隊在甘肅蘭州參觀走訪了阮氏葫蘆藝術館��、城關區(qū)金城關“五館”、安寧區(qū)文化館以及仁壽山非遺文創(chuàng)街。實踐隊員與安寧區(qū)文化館免費開放接待部主任朱建玲、群文活動部主任賈靜芳��、蘭州市安寧區(qū)工藝美術協(xié)會會長汪波等進行交流���。在與老師們的深入交談中�,實踐隊員們深刻意識到,部分非物質文化遺產的傳承仍面臨著前所未有的挑戰(zhàn)��。實踐隊員們紛紛表示,他們將在今后的學習和生活中盡自己最大的能力���,積極做非遺文化的傳播者,始終保持對非遺文化的興趣與熱情�����,助力非遺文化的保護與發(fā)揚���,為地方發(fā)展貢獻青春力量���。

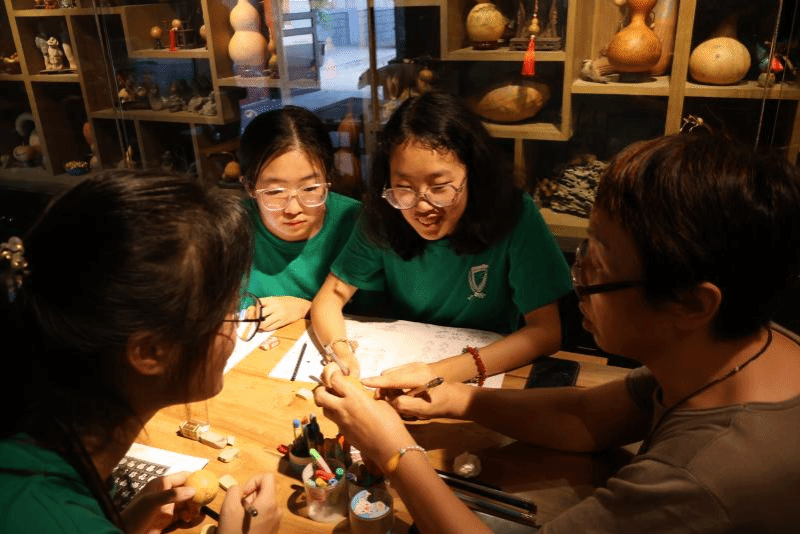

阮琳向實踐隊員介紹蘭州刻葫蘆

賈靜芳向實踐隊員介紹文化館內的非遺展品

尋跡非遺續(xù)根魂���,筑力振興顯擔當���。長安大學赴陜西寶雞��、甘肅蘭州“尋跡非遺·筑力振興”暑期社會實踐隊以習近平總書記的非遺情結為價值導向�����,深入了解非遺技藝,對話非遺傳承人、守護者��,立足非物質文化遺產發(fā)展傳承現(xiàn)狀開展調查研究�����,爭做非遺文化的學習者、傳播者����,助力非遺文化與地方經濟不斷發(fā)展��。

合影

(審稿:勾小群 網(wǎng)絡編輯:和燕)