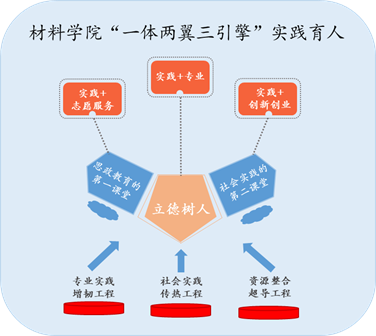

近年來,長安大學材料科學與工程學院以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循,對標“雙一流”建設任務,履行“為黨育人、為國育才”初心使命,始終秉持“實踐樹德、實踐增智、實踐健體、實踐育美、實踐強勞”的實踐育人理念,通過實施 “專業實踐·增韌工程”“社會實踐·傳熱工程”“資源整合·超導工程”三項實踐育人工程,積極探索出了以立德樹人為主體,以思政教育的第一課堂和社會實踐的第二課堂為兩翼,以“實踐+專業”“實踐+志愿服務”“實踐+創新創業”為三大引擎的全員、全過程、全方位實踐育人模式,引導學生明德勵志、愛國奉獻、知行合一、兼容并蓄,涵養家國情懷和擔當精神,奮力書寫好材料實踐育人新篇章。

以鑄牢材料學科基礎,提升競賽動能為目的,實施“專業實踐·增韌工程”。根據“一體兩翼三引擎”的實踐育人模式,分專業、分階段、分年級有針對性實施“四級遞進”的育人方式。在本科生材料大類招生背景下,組織大一學生到實驗室和企業觀摩,形成“接觸實踐、了解社會”的實踐模式;通過二次專業分流,積極組織大二學生參與專業子課題、子項目,形成“理解實踐、深化認識”的實踐模式;依托專業賽事,組織動員大三學生參加“互聯網+”“挑戰杯”等競賽,形成“深化認識、提升能力”的實踐模式;以社會需求為導向,大四學生在校內校外雙導師的指導下完成畢業設計和試就業,形成“依托實踐,促進就業”的實踐模式。自2020年起,年均參與課題子項目本科生人數超70%,專業競賽和見習實習年均參與率實現100%覆蓋。針對中國高分子材料創新創業大賽、廢舊模型設計大賽、新材料設計大賽以及“五小創”等專業賽事,學院堅持學生普遍參加和重點選拔相結合、學生自主參與和教師專項指導相結合、支持學生個性發展與培養團隊精神相結合,經過多年探索與總結,逐漸形成覆蓋面廣、參與面寬的“院級-校級-國家級”三級賽事模式。

組織學生到中建科工集團觀摩實踐與交流

依托專業特色舉辦廢舊模型設計大賽

以引領學生開展志愿服務,為他人傳遞心中之熱為目的,實施“社會實踐·傳熱工程”。近三年以來,學院立足“大思政課”內涵化延伸,以開展“看得見、摸得著、抓得住”的思政教育活動為依托,強化實踐育人過程中的思政引領作用,累計組織94支社會實踐隊伍分別前往云南、青海、山東等地開展社會實踐,與云南紅河州博物館、洛陽中國唐三彩文化園、河北高邑縣、富平習仲勛紀念館等46地建立長安大學暑期實踐基地,與中建科工、西北橡膠塑料研究設計院、吉利汽車公司、西部電纜有限公司等28家企業建立長期校企合作關系,參與師生數達2620人次,發表宣傳報道3680篇(其中國家級107篇,省市級913篇),以實際行動將論文寫在祖國大地上;同時引領在校學生積極投身到交通勸導、扶助孤寡、無償獻血、“十四運”志愿者等形式多樣的志愿服務活動,實現志愿服務活動全員覆蓋。

學院組織學生前往云南蒙自石榴科技小院開展實踐調研

學生在敬老院進行愛心志愿服務

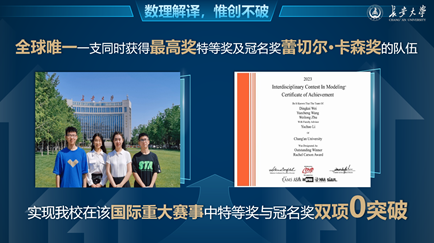

以著力培養富有創新精神、勇于投身實踐的創新創業人才隊伍為目的,實施“資源整合·超導工程”。與思想政治教育相融合,不斷深化為黨育人的政治功能,開展重走紅色足跡、訪談行業專家、感悟鄉村發展脈搏等活動,引導學生將創新創業的“青春夢”自覺融入到民族復興的中國夢中;與專業教育相融合,從培養學生的創新創業意識和實踐能力出發,將素質拓展、科技競賽、自主創業等各種實踐活動納入人才培養方案,探索各專業創新創業人才培養新模式。2022年,學院衛丁愷同學作為隊長組建的“惟創團隊”在美國大學生數學建模比賽成為全球唯一一支同時獲得最高獎特等獎及冠名獎蕾切爾·卡森獎的隊伍,實現我校在該國際重大賽事中特等獎與冠名獎雙項0突破。

“惟創團隊”在美國大學生數學建模比賽中獲蕾切爾·卡森獎

邀請碧農環境科技(浙江)有限公司董事長殷曉東來校與學生交流座談

在積極探索中,材料科學與工程學院以回應社會需求為靶向,不斷鞏固實踐育人成果,形成了可學可鑒的大學生社會實踐推廣經驗,對更好發揮實踐活動在高校中的育人作用以及更好實現人才培養目標和要求具有重要指導意義。

(供圖:劉帥 審稿:張曉琳 網絡編輯:和燕)